時間が取れたので、「はじめての長唄三味線講座」に行ってきた。

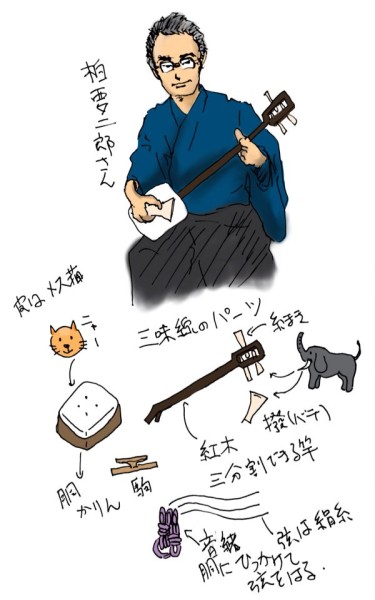

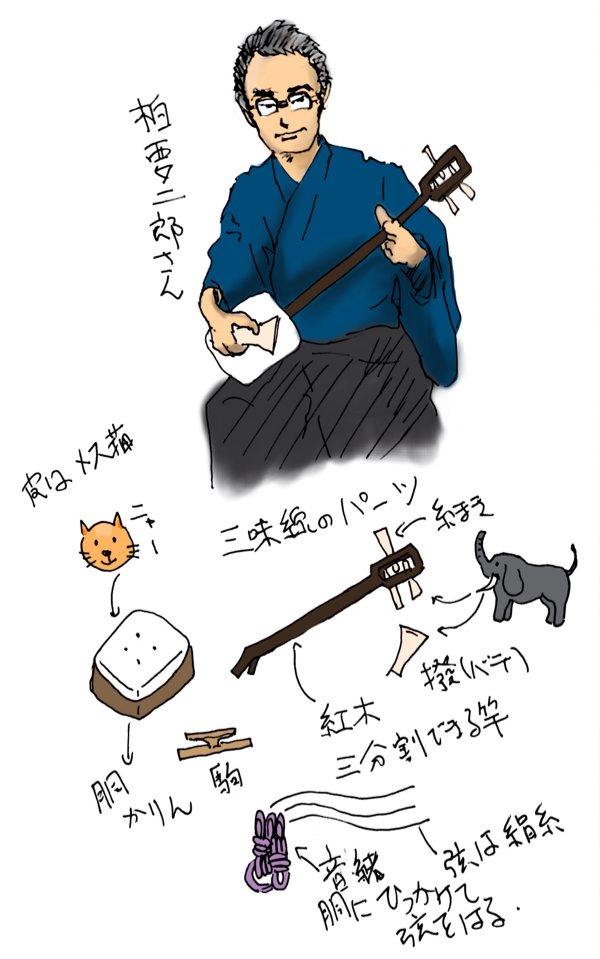

講師は歌舞伎などで活躍されている若手の長唄三味線方、柏要二郎さん。

初心者向けの講座とのことで、三味線の構造や、弾き方などを、分かりやすく解説してもらった。

とりあえず聞いた話を箇条書き。

長唄は出囃子や黒御簾、大薩摩(歌舞伎十八番などで使われる派手な盛り上がり曲)など行うこと。

本手、替手とパートに分かれる事があること。

コンマスはセンターの立歌、立三味線ということ。

「障り」という用語があって、大きな会場では「障りがない」と響きが弱い感じ?になること。

その「障り」は一の弦にセロテープや専用の機材を付ける事によって調節する。

二本の弦を一緒に弾くことを「つくだ」といい、水の流れを表現。

口三味線「チントンシャン」は音と弦に割り当てがあるので、口三味線でセッションができるらしい。

などなど。さらりと演奏をしてくれたが、やっぱり迫力が凄い。長唄だけの演奏会も是非また今度行きたいわー。